La médiation s’impose comme une voie privilégiée pour désamorcer les tensions dans la sphère professionnelle. Face à la judiciarisation croissante des rapports de travail, cette approche alternative offre un cadre propice au dialogue et à la recherche de solutions mutuellement acceptables. Le droit du travail français reconnaît formellement cette pratique depuis la loi du 8 février 1995, complétée par diverses réformes visant à fluidifier le règlement des différends. Pour les employeurs comme pour les salariés, maîtriser les mécanismes de médiation constitue désormais une compétence indispensable dans un contexte où la préservation du climat social devient prioritaire. Examinons les procédures fondamentales qui structurent cette démarche et leur mise en œuvre pratique.

Fondements Juridiques et Cadre Réglementaire de la Médiation en Droit du Travail

La médiation en droit du travail s’inscrit dans un ensemble de textes qui en définissent tant la portée que les limites. La loi du 8 février 1995 constitue le socle fondateur, établissant pour la première fois un cadre légal pour les modes alternatifs de résolution des conflits. Cette reconnaissance a été renforcée par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011, transposant la directive européenne 2008/52/CE sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.

Le Code du travail intègre spécifiquement la médiation dans plusieurs de ses dispositions. L’article L.1152-6 prévoit par exemple une procédure de médiation pour les situations de harcèlement moral. De même, l’article L.2523-1 fait référence à la médiation comme moyen de résolution des conflits collectifs. La réforme issue de la loi Travail de 2016 puis des ordonnances Macron de 2017 a considérablement renforcé la place de la médiation dans le paysage juridique du travail.

Sur le plan procédural, le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre. Ce texte définit notamment les conditions de recevabilité d’une demande de médiation et les effets sur les délais de prescription. La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a franchi une étape supplémentaire en instaurant, pour certains litiges, une tentative préalable obligatoire de règlement amiable avant toute saisine du conseil de prud’hommes.

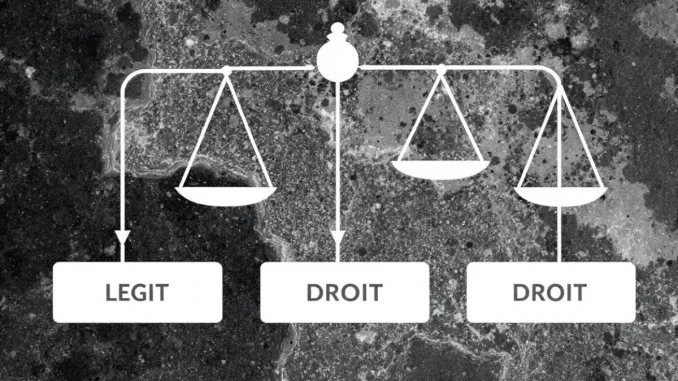

Le cadre réglementaire distingue plusieurs formes de médiation en droit du travail :

- La médiation conventionnelle, issue d’un accord entre les parties

- La médiation judiciaire, ordonnée par le juge avec l’accord des parties

- La médiation administrative, notamment celle proposée par l’inspection du travail

Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositifs spécifiques de médiation, adaptés aux enjeux particuliers d’un secteur d’activité. Ces mécanismes conventionnels doivent respecter les principes directeurs établis par la loi, tout en pouvant préciser certaines modalités pratiques comme le choix du médiateur ou la prise en charge des frais.

Effets juridiques de la médiation

La médiation produit des effets juridiques significatifs, particulièrement sur les délais de prescription. Conformément à l’article 2238 du Code civil, le déclenchement d’une procédure de médiation suspend les délais de prescription jusqu’à la fin du processus. Cette disposition s’avère capitale dans les litiges de travail, où les délais contentieux sont souvent très courts. L’accord issu de la médiation peut acquérir force exécutoire par homologation judiciaire, ce qui lui confère une valeur proche de celle d’un jugement.

Acteurs et Protagonistes du Processus de Médiation

La réussite d’une médiation en droit du travail repose sur l’implication coordonnée de plusieurs intervenants, chacun jouant un rôle spécifique dans le processus de résolution du conflit.

Le médiateur : statut, compétences et déontologie

Figure centrale du dispositif, le médiateur n’est pas un simple intermédiaire mais un professionnel dont la mission consiste à faciliter l’émergence d’une solution négociée. Contrairement à l’arbitre ou au juge, il ne dispose d’aucun pouvoir décisionnaire et agit uniquement comme catalyseur du dialogue. Le cadre légal français n’impose pas de certification obligatoire pour exercer cette fonction, mais la pratique tend à privilégier les médiateurs formés et expérimentés.

Les médiateurs en droit du travail présentent généralement des profils variés : juristes spécialisés, avocats, consultants RH, psychologues du travail ou anciens magistrats. Cette diversité reflète la nature pluridisciplinaire des compétences requises, alliant maîtrise technique du droit social, compréhension des dynamiques organisationnelles et aptitudes relationnelles.

La déontologie du médiateur s’articule autour de principes fondamentaux énoncés dans divers codes de conduite professionnelle, dont celui de la Fédération Nationale des Centres de Médiation (FNCM) :

- Indépendance vis-à-vis des parties et absence de conflits d’intérêts

- Neutralité dans l’appréciation des positions exprimées

- Impartialité dans la conduite des échanges

- Confidentialité absolue des informations recueillies

Ce dernier principe revêt une importance particulière en droit du travail, où les enjeux réputationnels peuvent être considérables tant pour l’employeur que pour le salarié. L’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 consacre d’ailleurs cette obligation légale de confidentialité, sauf exceptions limitativement énumérées.

Les parties au conflit : préparation et posture

La médiation implique généralement l’employeur (ou son représentant) et le ou les salariés concernés. Dans les entreprises dotées d’institutions représentatives du personnel, les délégués syndicaux ou membres du CSE peuvent participer au processus, particulièrement lors de conflits collectifs.

La préparation des parties constitue un facteur déterminant du succès de la démarche. Cette phase préliminaire comprend l’identification précise des attentes, la hiérarchisation des enjeux et la détermination d’une marge de négociation réaliste. Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou un conseiller, dont le rôle consiste davantage à éclairer techniquement leur client qu’à se substituer à lui dans les échanges.

L’adoption d’une posture constructive par les protagonistes conditionne l’issue du processus. Cette disposition d’esprit implique une capacité d’écoute active, une expression non agressive des griefs et une orientation vers la recherche de solutions plutôt que l’attribution de responsabilités. Le médiateur joue un rôle fondamental dans l’instauration de ce climat propice, notamment en établissant dès l’entretien préliminaire les règles de communication applicables.

Les tiers impliqués dans la médiation

Divers acteurs périphériques peuvent contribuer au processus de médiation. Les experts techniques (médecin du travail, ergonome, comptable) apportent un éclairage factuel sur des aspects spécifiques du litige. Les assureurs, notamment dans le cadre de la protection juridique, influencent parfois l’orientation vers la médiation et peuvent conditionner leur prise en charge à certaines modalités procédurales.

Les avocats occupent une position particulière dans l’écosystème de la médiation. Leur rôle évolue considérablement par rapport au cadre contentieux traditionnel : ils deviennent conseillers stratégiques et techniques, accompagnant leur client dans la recherche d’une solution mutuellement avantageuse plutôt que dans une logique d’affrontement. Cette mutation professionnelle s’inscrit dans le mouvement plus large du droit collaboratif, encouragé par la loi J21 de 2016.

Déroulement Opérationnel d’une Médiation en Droit du Travail

La médiation en droit du travail obéit à une méthodologie structurée, articulée en phases successives dont la maîtrise conditionne l’efficacité du processus. Bien que chaque médiateur puisse adapter sa pratique, certaines étapes fondamentales demeurent invariables.

Phase préparatoire : initiation et cadrage

L’entrée en médiation peut résulter de plusieurs scénarios : clause contractuelle prévoyant ce recours, suggestion du conseil de prud’hommes lors de l’audience de conciliation, proposition de l’inspection du travail ou initiative spontanée d’une partie. Cette phase initiale comprend la désignation du médiateur, généralement par accord mutuel ou par référence à une liste préétablie (médiateurs agréés par les cours d’appel, par exemple).

La signature d’une convention de médiation marque le début formel du processus. Ce document contractuel définit :

- Le périmètre exact des questions soumises à médiation

- Les règles de confidentialité applicables

- Les modalités pratiques (lieu, durée prévisionnelle, nombre de séances)

- La répartition des coûts entre les parties

- L’articulation avec d’éventuelles procédures judiciaires en cours

Cette convention peut être complétée par un règlement de médiation, particulièrement dans les structures institutionnelles comme les centres de médiation. Des entretiens préalables individuels permettent au médiateur d’établir un premier contact avec chaque partie, d’identifier les positions respectives et d’expliquer sa méthodologie.

Conduite des séances de médiation

La première séance plénière débute généralement par un rappel du cadre et des principes directeurs par le médiateur. Chaque partie expose ensuite sa perception de la situation, sans interruption de l’autre protagoniste. Cette phase d’expression initiale, parfois émotionnellement chargée, constitue une étape cathartique indispensable avant d’aborder la recherche de solutions.

Le médiateur utilise diverses techniques d’intervention pour faciliter les échanges : reformulation neutralisante des propos, questionnement circulaire, recadrage des perceptions, identification des intérêts sous-jacents aux positions exprimées. Il peut alterner séances plénières et entretiens individuels (caucus) pour approfondir certains aspects ou désamorcer des blocages.

La progression vers un accord s’effectue généralement en trois temps :

- Identification des points de convergence et de divergence

- Élaboration d’options de résolution pour chaque point litigieux

- Négociation d’un accord global équilibré

La durée totale du processus varie considérablement selon la complexité du dossier et la nature des relations entre les parties. Si la loi fixe généralement une durée maximale de trois mois pour la médiation judiciaire (renouvelable une fois), la médiation conventionnelle peut s’adapter aux besoins spécifiques des protagonistes.

Formalisation et mise en œuvre de l’accord

L’aboutissement positif d’une médiation se concrétise par la rédaction d’un protocole d’accord détaillant précisément les engagements réciproques des parties. Ce document, généralement préparé par le médiateur puis validé par les parties et leurs conseils, doit satisfaire plusieurs exigences :

- Clarté et précision des termes pour éviter toute ambiguïté ultérieure

- Caractère réaliste et exécutable des engagements pris

- Conformité aux dispositions légales impératives du droit du travail

- Prévision de modalités de suivi et d’éventuelles clauses d’adaptation

Pour renforcer la sécurité juridique de l’accord, plusieurs options existent. Dans le cadre d’une médiation judiciaire, l’homologation par le juge confère force exécutoire au protocole. En médiation conventionnelle, les parties peuvent solliciter cette homologation auprès du président du tribunal judiciaire. Alternativement, la signature de l’accord en présence des avocats puis son dépôt au rang des minutes d’un notaire constituent des garanties procédurales significatives.

La mise en œuvre effective des engagements peut faire l’objet d’un suivi par le médiateur, particulièrement lorsque l’exécution s’échelonne dans le temps (réintégration progressive d’un salarié, versement d’indemnités par tranches, etc.). Cette phase post-médiation, souvent négligée, s’avère déterminante pour la pérennité de la résolution du conflit.

Applications Pratiques et Cas Spécifiques de Médiation

La médiation en droit du travail, loin d’être une approche uniforme, s’adapte aux particularités de chaque catégorie de différend. Son application concrète varie selon la nature du conflit, les enjeux sous-jacents et le contexte relationnel entre les parties.

Médiation dans les conflits individuels

Les litiges individuels constituent le terrain d’application privilégié de la médiation en droit du travail. Parmi les situations les plus fréquemment traitées figurent :

Les contestations de licenciement, où la médiation permet d’éviter les aléas et la durée d’une procédure prud’homale tout en préservant la réputation des parties. L’accord peut alors porter sur une requalification du motif de rupture, un ajustement de l’indemnisation ou des modalités d’accompagnement vers un nouvel emploi.

Les situations de harcèlement moral ou sexuel bénéficient particulièrement de l’approche médiation, expressément prévue par l’article L.1152-6 du Code du travail. La confidentialité du processus protège la victime d’une exposition publique traumatisante tout en permettant à l’employeur d’éviter un préjudice réputationnel majeur. Le médiateur doit cependant veiller à ne pas créer de déséquilibre entre les parties et s’assurer que le consentement de la victime présumée n’est pas altéré.

Les différends relatifs à l’exécution du contrat (rémunération variable, classification, temps de travail) peuvent être efficacement résolus par médiation, particulièrement lorsque la relation de travail se poursuit. L’intérêt mutuel à préserver un climat professionnel serein favorise l’émergence de solutions constructives.

La médiation s’avère particulièrement adaptée aux cadres dirigeants et salariés hautement qualifiés, pour lesquels les enjeux financiers et réputationnels sont considérables. Dans ces situations, le médiateur doit souvent composer avec des personnalités affirmées et des attentes élevées en termes de reconnaissance professionnelle.

Médiation dans les conflits collectifs

La médiation collective s’inscrit dans un cadre partiellement distinct, prévu aux articles L.2522-1 et suivants du Code du travail. Elle intervient principalement dans trois contextes :

Les conflits liés aux négociations obligatoires (salaires, temps de travail, égalité professionnelle) lorsque les partenaires sociaux parviennent à une situation de blocage. Le médiateur, souvent désigné par l’autorité administrative, propose alors une lecture alternative des positions permettant de débloquer les discussions.

Les restructurations d’entreprise et plans sociaux constituent un terrain d’application majeur de la médiation collective. L’intervention d’un tiers neutre permet de dépasser les postures idéologiques pour se concentrer sur des solutions pragmatiques préservant au mieux les intérêts des salariés tout en tenant compte des contraintes économiques de l’entreprise.

Les situations de crise sociale (grèves, occupations) nécessitent des médiateurs particulièrement expérimentés, capables d’intervenir dans un contexte émotionnellement chargé. L’inspection du travail joue souvent un rôle déterminant dans l’initiation de ces médiations, parfois avec l’appui des services préfectoraux.

La spécificité de la médiation collective réside dans la multiplicité des parties prenantes (direction, syndicats représentatifs, non-syndiqués) et la dimension souvent politique des enjeux. Le médiateur doit alors composer avec des logiques de représentation et des jeux d’acteurs complexes.

Médiation préventive et gestion des risques psychosociaux

Une tendance émergente consiste à mobiliser la médiation non plus seulement comme outil curatif mais comme dispositif préventif intégré à la politique de qualité de vie au travail. Cette approche s’articule autour de plusieurs axes :

La médiation interne, assurée par des collaborateurs formés à cette pratique, permet de traiter précocement les tensions interpersonnelles avant leur cristallisation en conflit ouvert. Cette démarche s’inscrit dans l’obligation générale de prévention des risques professionnels incombant à l’employeur (article L.4121-1 du Code du travail).

Les dispositifs d’alerte professionnelle, renforcés par la loi Sapin II, intègrent désormais fréquemment un volet médiation permettant de traiter certains signalements sans recourir immédiatement à des sanctions disciplinaires ou à des procédures formelles.

Les chartes de médiation d’entreprise, négociées avec les partenaires sociaux, institutionnalisent cette approche préventive en définissant précisément les conditions de recours à la médiation et les garanties offertes aux parties. Ces documents conventionnels contribuent à légitimer la démarche auprès des salariés parfois méfiants vis-à-vis d’un dispositif perçu comme émanant de la direction.

Cette évolution vers une médiation préventive traduit une mutation profonde de la conception même des relations de travail, désormais envisagées dans une perspective de durabilité et de préservation du capital humain plutôt que sous l’angle exclusivement conflictuel hérité du XIXe siècle.

Perspectives d’Évolution et Transformation des Pratiques

La médiation en droit du travail connaît actuellement une phase d’expansion et de transformation significative, sous l’influence de facteurs tant juridiques que sociologiques et technologiques.

Digitalisation et nouvelles modalités de médiation

La médiation à distance, accélérée par la crise sanitaire de 2020, s’impose progressivement comme une modalité à part entière plutôt qu’un simple substitut temporaire. Cette évolution soulève des questions méthodologiques profondes : comment maintenir la qualité relationnelle essentielle au processus lorsque les échanges sont médiatisés par un écran ? Les plateformes spécialisées en résolution de litiges en ligne (Online Dispute Resolution) développent des fonctionnalités spécifiquement adaptées à la médiation du travail, comme des espaces de négociation asynchrone ou des outils de visualisation des propositions.

L’intelligence artificielle fait son entrée dans le champ de la médiation à travers plusieurs applications : analyse prédictive des chances de succès d’une médiation, assistance à la rédaction d’accords juridiquement sécurisés, ou même systèmes experts guidant les parties dans l’exploration d’options de résolution. Ces innovations technologiques suscitent des débats éthiques sur la place de l’humain dans un processus fondamentalement relationnel.

La médiation augmentée combine approche traditionnelle et outils numériques pour optimiser le processus : plateformes sécurisées d’échange documentaire, outils de modélisation financière pour simuler l’impact de différentes options, ou espaces collaboratifs de rédaction d’accords. Cette hybridation préserve la dimension humaine tout en bénéficiant des apports de la technologie.

Évolutions législatives et institutionnelles

Le cadre normatif de la médiation continue de s’enrichir, avec plusieurs tendances notables :

L’extension progressive du champ de la médiation préalable obligatoire, expérimentée depuis 2018 dans certains contentieux administratifs, pourrait s’étendre à certaines catégories de litiges du travail. Cette évolution s’inscrirait dans la continuité de l’obligation actuelle de conciliation prud’homale, mais avec un dispositif plus structuré et professionnalisé.

La professionnalisation du métier de médiateur se poursuit avec l’émergence de référentiels de compétences et de formations certifiantes. Le Conseil National de la Médiation, institué par le décret du 31 janvier 2023, travaille à l’harmonisation des pratiques et à la définition de standards qualitatifs pour l’exercice de cette activité.

L’intégration croissante de la médiation dans les conventions collectives de branche traduit une appropriation progressive de cet outil par les partenaires sociaux. Ces dispositifs conventionnels permettent d’adapter la médiation aux spécificités sectorielles tout en garantissant son accessibilité à l’ensemble des entreprises concernées, quelle que soit leur taille.

Défis et opportunités pour les acteurs du droit social

L’expansion de la médiation reconfigure profondément le positionnement des différents acteurs du droit social :

Pour les avocats spécialisés, l’enjeu consiste à intégrer la médiation dans leur palette de services sans la percevoir comme une menace pour leur activité contentieuse traditionnelle. Cette transition implique une évolution des compétences professionnelles vers davantage d’accompagnement stratégique et de conseil en négociation.

Les directions des ressources humaines sont appelées à développer une véritable culture de la médiation, intégrée aux politiques de prévention des risques et de gestion des talents. Cette approche suppose une formation adéquate des managers et une communication transparente sur les dispositifs disponibles.

Les organisations syndicales, traditionnellement positionnées dans une logique de rapport de forces, réinterrogent progressivement leur relation à la médiation. Certaines structures développent leurs propres ressources en médiation pour accompagner leurs adhérents dans ces processus, reconnaissant leur complémentarité avec l’action revendicative classique.

La justice prud’homale elle-même évolue dans sa relation à la médiation, passant d’une simple tolérance à une promotion active de cette voie. Des expérimentations de médiation prud’homale déléguée se développent dans plusieurs juridictions, permettant aux conseillers d’orienter certains dossiers vers des médiateurs partenaires tout en conservant la maîtrise du processus judiciaire.

Cette reconfiguration générale des rôles traduit une mutation profonde de l’approche des conflits du travail dans la société française contemporaine. La médiation, loin de constituer un simple outil technique, participe d’une transformation culturelle plus large des relations professionnelles, privilégiant l’autonomie des acteurs et la recherche de solutions sur mesure plutôt que l’application mécanique de règles générales.

Recommandations Pratiques pour Optimiser le Recours à la Médiation

Fort des analyses précédentes, il convient maintenant de formuler des recommandations concrètes permettant aux différents acteurs d’utiliser efficacement la médiation en droit du travail.

Pour les entreprises et employeurs

L’intégration stratégique de la médiation dans la politique RH constitue un levier de performance sociale souvent sous-estimé. Cette démarche peut se déployer selon plusieurs axes complémentaires :

La formalisation d’une charte de médiation interne, idéalement négociée avec les représentants du personnel, permet de clarifier le cadre d’intervention et les garanties offertes aux salariés. Ce document doit préciser les situations éligibles, les modalités de saisine, la sélection des médiateurs et les principes de confidentialité applicables.

La sensibilisation de l’encadrement constitue un facteur déterminant du succès. Les managers doivent être formés à identifier les situations justifiant un recours à la médiation et à présenter cette option de manière constructive. Cette acculturation peut s’intégrer dans les programmes plus larges de formation au leadership.

La constitution d’un réseau de médiateurs qualifiés, internes et externes, offre la souplesse nécessaire pour traiter différentes catégories de conflits. Les médiateurs internes, généralement positionnés dans une fonction neutre (contrôle de gestion, qualité, juridique), interviennent pour les différends de faible intensité, tandis que les situations complexes ou sensibles sont orientées vers des professionnels externes.

L’anticipation des aspects budgétaires favorise un recours rapide à la médiation lorsqu’elle s’avère pertinente. La définition d’une enveloppe dédiée, éventuellement gérée par la direction juridique ou RH, évite les arbitrages financiers tardifs qui compromettent souvent l’efficacité de la démarche.

Pour les salariés et leurs représentants

Les salariés confrontés à une situation conflictuelle gagneraient à considérer la médiation comme une option à part entière, distincte tant de la résignation que du contentieux systématique :

L’évaluation précoce de l’opportunité d’une médiation, idéalement avec l’aide d’un conseil, permet d’éviter la détérioration des relations de travail et l’escalade émotionnelle du conflit. Cette réflexion doit intégrer tant les aspects juridiques que les dimensions professionnelles et personnelles de la situation.

La préparation méthodique aux séances de médiation renforce considérablement la position du salarié dans le processus. Cette préparation comprend la clarification des objectifs personnels, la hiérarchisation des enjeux et la documentation factuelle des éléments pertinents.

Le recours à un accompagnement adapté pendant la médiation constitue un facteur d’équilibrage face à l’employeur. Selon la nature du différend, cet accompagnement peut être assuré par un avocat, un représentant syndical ou un conseiller du salarié, à condition que cette personne soit formée à la logique collaborative propre à la médiation.

Les institutions représentatives du personnel peuvent jouer un rôle proactif dans la promotion et l’encadrement de la médiation :

- Négociation d’accords d’entreprise formalisant les procédures de médiation

- Formation de représentants à l’accompagnement des salariés en médiation

- Participation à la sélection des médiateurs externes intervenant dans l’entreprise

- Suivi statistique des résultats pour évaluer l’efficacité du dispositif

Pour les praticiens du droit social

Les avocats et juristes spécialisés en droit social peuvent enrichir leur pratique professionnelle en intégrant pleinement la dimension médiation :

L’acquisition de compétences spécifiques en négociation raisonnée et en accompagnement de médiation permet d’offrir une valeur ajoutée distinctive. Des formations dédiées sont proposées par les écoles d’avocats, les universités et divers organismes spécialisés comme l’Institut de Formation à la Médiation et à la Négociation (IFOMENE).

L’adaptation du modèle économique du conseil juridique constitue un enjeu significatif, la médiation impliquant généralement une concentration des interventions sur une période plus courte que le contentieux. Certains praticiens développent des formules d’honoraires spécifiques pour l’accompagnement en médiation, combinant forfait et success fee.

La collaboration avec un réseau de médiateurs qualifiés permet d’orienter efficacement les clients vers les professionnels les plus adaptés à chaque situation. Cette mise en relation ciblée valorise le rôle de conseil stratégique de l’avocat au-delà de la simple prestation technique.

La participation à des formations continues sur les évolutions juridiques et pratiques de la médiation garantit la pertinence du conseil délivré. Le droit de la médiation connaissant des développements constants, cette veille professionnelle s’avère indispensable pour un accompagnement optimal.

Ces recommandations pratiques soulignent que la médiation, loin d’être une simple technique procédurale, constitue une approche systémique des relations de travail nécessitant un engagement coordonné de l’ensemble des parties prenantes. Sa réussite dépend moins de la sophistication des outils que de la sincérité de l’adhésion des acteurs à ses principes fondamentaux de dialogue et de responsabilisation.